5.七十二候を読み解く「竹笋生(たけのこしょうず)」

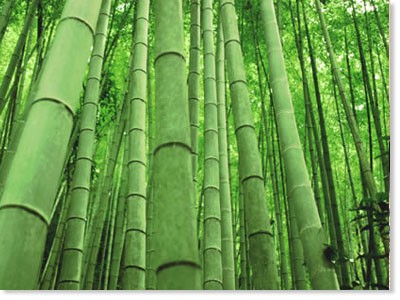

5月16日は筍が地上に頭を見せ始める日。一カ月を上旬・中旬・下旬に分けますが、旬とは十日間という意味です。その旬に竹かんむりで筍。その字の通り、筍は土から頭を出したら、十日間で収穫できるまでに生育するといいます。それはちょっとオーバーにしても、何と一日に120センチも伸びたという例が報告されているそうで、成長の早い植物であることに間違いはありません。

5月16日は筍が地上に頭を見せ始める日。一カ月を上旬・中旬・下旬に分けますが、旬とは十日間という意味です。その旬に竹かんむりで筍。その字の通り、筍は土から頭を出したら、十日間で収穫できるまでに生育するといいます。それはちょっとオーバーにしても、何と一日に120センチも伸びたという例が報告されているそうで、成長の早い植物であることに間違いはありません。

余談ながら、タケノコ医者とは、まだヤブ医者にもならない、極めて未熟な医者のこと。タケノコ生活とは筍が皮を一枚一枚はぐように衣類などを売って暮らすことで、戦後の窮乏を指すのにしばしば使われた言葉ですが、今では死語でしょう。

縄文時代の遺跡からは、竹で作ったざるや籠が出土しており、有用植物として重宝されていたことがわかります。また竹皮にはベンゾキノンという殺菌成分があり、食物を竹皮で包むのは道理あることでしたが、最近はめっきり見かけなくなりました。

こうした実用面だけでなく、竹は神聖なものと考えられてきました。「古事記」では、伊邪那岐命が黄泉の国から逃げる時、櫛を投げるとそれは筍になって、追手がそれを食べている間に逃げおおせたという話が載っています。地鎮式で敷地の四方に竹を立てたり、盆棚の支柱に使われたりしますが、古来、筍の成長の驚異的な速さに、人々が力強い生命力を感じたためかもしれません。「竹林の七賢」の故事で知られるように、中国でも竹は、松・梅・菊と共に気品あふれる植物として尊ばれます。