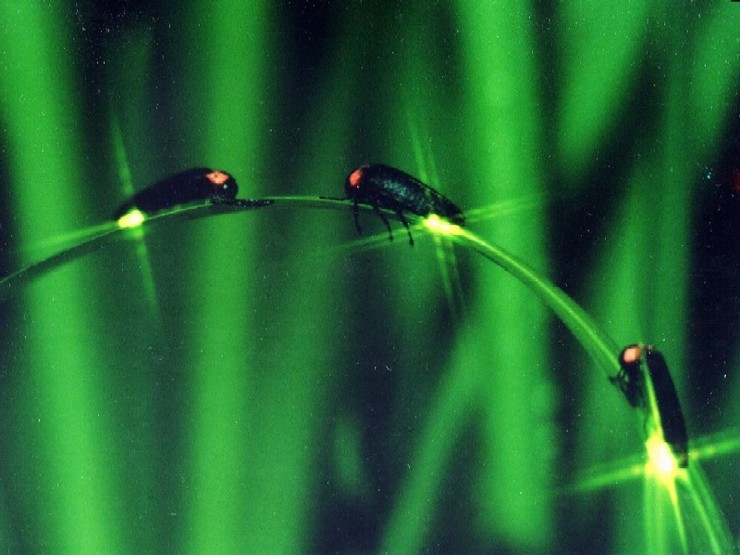

6.七十二候を読み解く「腐草為螢(かれたるくさほたるとなる)」

6月11日は、腐れたる草、蛍となるというまことに不思議な日です。

蛍の宿は川端柳と歌にあるように、蛍は水生と思っている人が多いと思いますが、実は陸生の蛍の方が多く、水生は世界でも数種類だけとむしろ珍しいのだそうです。日本の水生蛍はゲンジボタルとヘイケボタルで、ヘイケボタルの方がやや小さめです。また、陸生の蛍は28種も生息しています。

この蛍 田ごとの月に くらべみん

蛍の名所である大津・瀬田での芭蕉の句ですが、田ごとの月とは、長野県更級にある冠着山のふもとにある小さく区画した水田に映る中秋の月のこと。その月と蛍を比べた句です。いかにもあえかな蛍の光を伝える句ですが、一方で、ある本にこんな記述があります。ラバウルでは、大木に数千万の蛍が群がって明滅し、まるでクリスマスツリーのようだったというのです。中国・晋の時代、車胤という人が蛍の光で勉学に励んだという「蛍雪の功」の故事も、ラバウルの蛍の話とつき合わせると、だいぶ印象の違ったものになりますね。

蛍の名所である大津・瀬田での芭蕉の句ですが、田ごとの月とは、長野県更級にある冠着山のふもとにある小さく区画した水田に映る中秋の月のこと。その月と蛍を比べた句です。いかにもあえかな蛍の光を伝える句ですが、一方で、ある本にこんな記述があります。ラバウルでは、大木に数千万の蛍が群がって明滅し、まるでクリスマスツリーのようだったというのです。中国・晋の時代、車胤という人が蛍の光で勉学に励んだという「蛍雪の功」の故事も、ラバウルの蛍の話とつき合わせると、だいぶ印象の違ったものになりますね。