(08.11.30読売新聞より抜粋)

伝統芸に挑む 不遷流柔術

品格 道徳磨く古武道

尾道市栗原東の済法寺で約180年前に生まれた古武道がある。江戸時代後期に住職を務め、「げんこつ和尚」として知られた物外不遷(もつがいふせん)が創始した「不遷流柔術」だ。尾道市内では一時、下火になっていたが、発祥の地で継承を目指し、鍛錬を重ねていると聞き、道場を訪ねた。(尾道通信部 石原敦之)

「不遷流柔術 盛武館(せいぶかん)」の尾道道場には週に1回、尾道市栗原町の県立びんご運動公園健康スポーツセンターで練習を行っている。代表の唐澤紀博さんは、18歳から柔道や剣道を学び、古武道に興味を持ち、尾道発祥の不遷流柔術にたどり着いたという。

唐澤さんの「武道を知るには、体を動かすのが一番」との言葉に誘われ、早速練習を始める。唐澤さんと正座で向き合い、深々と一礼。準備運動として、腰を低く落とし、膝を右、左と交互に立てて前に進む「膝行(しっこう)」を始めたが、体のバランスを崩し何度もつまずいた。

※ ※ ※ ※ ※

基本技難しく四苦八苦

少し足腰が痛み、不安を抱きながら、体術を教えてもらうことに。「磯之浪(いそのなみ)」と呼ばれる基本技に取り組む。右の拳の突きが相手にはらわれたすきに、相手の右から背後に潜り込んで右ひじで背中を打ち、共に倒れる。そして相手の右手を、自分の左足に巻き込むというものだ。

何度も手順を聞き、手本を見せてもらったが、動作が多く、頭も体も追いつかなかった。最初の基本技がどうしてこれほど難しいのだろうか。唐澤さんに尋ねると、「基本だからこそすべての技の要素が入っている。奥義に進むほど単純化され、洗練されていくのです。」と返ってきた。基本こそ難しく、反復が重要だと実感させられた。

不遷流には、武器を使う術もあり、物外が最も得意とした鎖鎌(くさりがま)を選んだ。木の50cmの柄と20cmの刃に、先端に木の重しがついた1.4mの鎖が備わる。左手で柄を持ったまま、右手で鎖を回して相手の木刀に投げ付け、からめ取る演武に挑んだ。

鎖を投げ出すタイミングが難しく、何度も床にぶつけてしまった。唐澤さんから「肩の力を抜いて。武器を体の一部のように」とアドバイスを受け、回転の勢いを生かして投げると、重しはきれいな放物線を描いて木刀に巻き付き、相手の手から滑り落ちた。うれしくなって2度、3度と放り投げた。

※ ※ ※ ※ ※

練習を終え、「少しは強くなったかな」と思った私の心の中を見透かしたかのように、唐澤さんは「強さだけでなく、品格や道徳を磨く努力が欠かせないのが古武道です。」と語った。

豪快な投げ技などがある一方、演武には芸術的な美しさが求められる。「尾道の文化遺産として、後世に伝えたい。」と唐澤さん。尾道で連綿と受け継がれてきた武道への情熱に触れ、心身共に充実した一日となった。

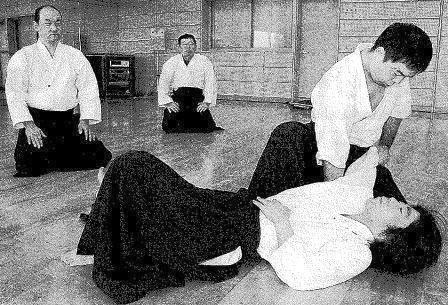

【 写真、門下生の練習を見守る唐澤紀博さん。 (左、尾道市栗原町で。) 】

※ ※ ※ ※ ※

メモ

物外不遷と不遷流柔術

物外不遷(1794〜1867)は、伊予・松山藩で生まれ、諸国で武者修行の後、1828年(文政11年)に済法寺の住職に。さまざまな武術を学んだ上に創始した不遷流柔術は、体術のほか、鎖鎌や杖(じょう)、日本刀などを使う総合武術。不遷流柔術盛武館は、岡山県津山市に本部がある。尾道道場は2004年に開かれた。毎年11月には、済法寺で演武を披露している。