定朝【じょうちょう 生年不明〜天喜5年8月1日(1057.9.2)】

定朝【じょうちょう 生年不明〜天喜5年8月1日(1057.9.2)】定朝の主催する工房は極めて大規模であった。万寿3(1026)年8月から10月にかけて行われた中宮威子のお産祈祷のために造られた27体の等身仏は、125人もの仏師を動員して造られたことが判明(左経記 万寿三年十月十日条)している。墓所は京都市の上本蓮台寺に現存する。

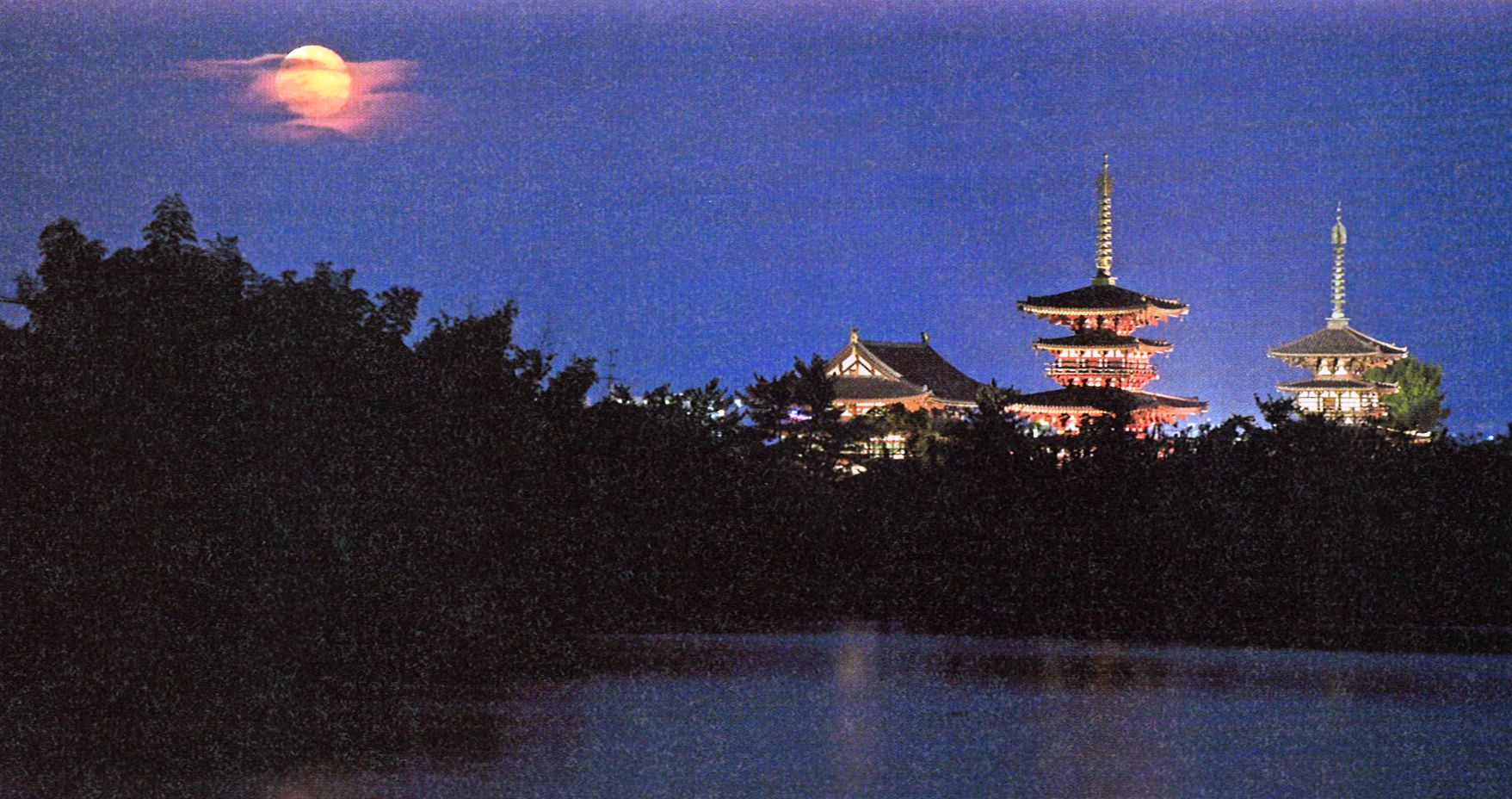

平安時代に一世を風靡した定朝の弟子達は、定朝の没後(1057年)三つの派に分派していきます。つまり、弟子達は,円派、院派、慶派等に分派して次の時代への橋渡しをすることとなります。円派は定朝の弟子「長勢」を祖として定朝の孫弟子円勢以後、作品に「円」の字をつけるようになります。また、院派は定朝の子「覚助」を継いだ「院助」を祖として、作品に「院」の字をつけます。この両派は主に京都貴族の需要を中心に彼らに作品を提供します。これに対し慶派は、「奈良仏師」とも呼ばれ来るべき次の時代、鎌倉時代に大きく花開くことになります。慶派の中でも、定朝の作風に飽き足らない思いを抱いたの仏師が「康慶」でした。奈良を地盤とし天平時代の古典彫刻に接しながら、東大寺,興福寺の復興を支えます。また康慶の子である「運慶」は、鎌倉を中心とした東国武士の需要に応え、さらに北条氏の知遇を得てその才能を開花させました。

人体観察に基づいた克明な写実を基に、ダイナミックな動きと鋭い表情の力強い造形が特色です。運慶20歳代の作品が円成寺の大日如来像で、顔の表情は穏やかな平安風ながら、身体は引き締まり、後の運慶ならではの優れた造形の萌芽が見て取れます。「快慶」は運慶の一番弟子で、両者に血縁関係はありません。快慶は、阿弥陀如来像を中心とする独自の作風に境地を開きました。流麗な衣紋の彫りが彼の特徴です。

彼等、慶派の仏像は写実的であるといわれますが、仏様は人間と違うのですから、人間の体系や動きをそのままなぞっても何の意味のありません。しかし、人間と余りにかけ離れた造形では、私達の心に今ひとつ訴えてくるものが弱くなってしまうのです。ですから、仏像の表情や体系を科学的に観察し表現すると同時に、人間とは違う仏としての動きを付け加えたところに、運慶に代表される慶派の面目があるといえましょう。慶派が鎌倉時代に主流になった背景には、運慶を筆頭として快慶や、運慶の父康慶の弟子「定慶」といった優れた仏師がいたことが最大の理由ですが、加えて、時代背景も見逃すことは出来ないでしょう。すなわち、それまでに脚光を浴びていた京都の仏師達は、朝廷や平家の用命を受けていたことから鎌倉幕府に敬遠され、それまで冷遇されていた奈良仏師が頭角をあらわすようになったわけです。

彼等、慶派の仏像は写実的であるといわれますが、仏様は人間と違うのですから、人間の体系や動きをそのままなぞっても何の意味のありません。しかし、人間と余りにかけ離れた造形では、私達の心に今ひとつ訴えてくるものが弱くなってしまうのです。ですから、仏像の表情や体系を科学的に観察し表現すると同時に、人間とは違う仏としての動きを付け加えたところに、運慶に代表される慶派の面目があるといえましょう。慶派が鎌倉時代に主流になった背景には、運慶を筆頭として快慶や、運慶の父康慶の弟子「定慶」といった優れた仏師がいたことが最大の理由ですが、加えて、時代背景も見逃すことは出来ないでしょう。すなわち、それまでに脚光を浴びていた京都の仏師達は、朝廷や平家の用命を受けていたことから鎌倉幕府に敬遠され、それまで冷遇されていた奈良仏師が頭角をあらわすようになったわけです。さて、鎌倉といえば大仏です。作者や成り立ちについては不明なことが多いのですが、この時代、宋から僧侶を迎えて建長寺のような中国風の禅寺が建てられました。大仏様は「前屈み」、大変失礼ながら「猫背」、と気づいた方もおられると思いますが、この前屈みも実は宋の様式を受け継いだものなのです。