不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん)

アジア各地の仏像の源流は、仏教発祥の地インドにあることはいうまでもありませんが、日本には中国、さらには朝鮮を経て伝わったため、これらの国で造られた仏像の要素が色濃く投影されました。日本で仏像が造られ始めたのは百済の聖明王が日本に仏教を伝えた6世紀の初めですが、その時代の代表的な仏像が法隆寺の百済観音です。百済観音は2メートルを超す長身ですが、威圧感は感じられません。足元に流れる裳のひだや天衣の流れが美しい階調を醸しだし、水瓶を持つ左手は何ともいえぬ繊細さを湛えています。百済観音の名そのままに、百済で造られたと考えられた時期もありました

アジア各地の仏像の源流は、仏教発祥の地インドにあることはいうまでもありませんが、日本には中国、さらには朝鮮を経て伝わったため、これらの国で造られた仏像の要素が色濃く投影されました。日本で仏像が造られ始めたのは百済の聖明王が日本に仏教を伝えた6世紀の初めですが、その時代の代表的な仏像が法隆寺の百済観音です。百済観音は2メートルを超す長身ですが、威圧感は感じられません。足元に流れる裳のひだや天衣の流れが美しい階調を醸しだし、水瓶を持つ左手は何ともいえぬ繊細さを湛えています。百済観音の名そのままに、百済で造られたと考えられた時期もありました

が、材が樟であり、朝鮮にはないことから国内で造られたことは間違いないということです。663年(天智2年)8月、日本は百済を救援して新羅・唐の連合軍と戦って大敗します。これを契機に日本は唐の国力を認識し、中断していた遣唐使を復活しました。以来、百済や新羅など朝鮮半島の文化ではなく、唐の文化の影響を強く受けるようになります。東大寺・国分寺の創建も、唐の官寺制をモデルにしたものです。

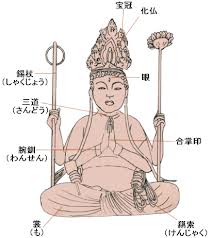

東大寺がたびたび被った災禍を免れた堂宇の一つが三月堂です。毎年三月に法華会が営まれるため三月堂というのですが、本尊が不空羂索観音であるため、古くは羂索堂とも呼ばれていました。不空羂索観音はインドで6世紀の後半から顕れて8世紀に中国に伝わり、日本では奈良時代から信仰されました。中国では鎮護国家の利益があると考えられ、日本では五穀豊穣の祈願仏とされました。東大寺の大仏造営には多くの人民の労力が提供されました。ですから、人々の今後の生活の無事を祈るのは当然と良弁は考え、大仏の造営に併せて不空羂索観音を制作したのです。

東大寺の不空羂索観音は、さまざまの珠玉を散りばめた宝冠を着け、光背にも華やかな透し彫りが施された豪華な造りです。けれどもこれが不空羂索観音の特徴というわけではありません。広隆寺の不空羂索観音はくびれた胴、そして足首を出すという天平彫刻の特徴をもち繊細な美しさを湛えています。ちなみに不空羂索観音の最大の特徴は、額中央の眼にあります。