11月4日(火)

三蔵法師紀行

カシミール国

軽くて暖かいカシミヤの毛織物で有名なカシミールはサンスクリット語(インド‐ヨーロッパ語族のインド語派に属する言語。古代インド語。)で「山々にある宝石」という意味を持っています。その名が示すように、この国の四方は険しい山々に囲まれています。農業が盛んで、特にサフラン(アヤメ科の多年草。クロッカスの秋咲き種。11月ごろ紫色の6弁花が咲く。)を産し、香料や薬として使われ、中国でも「鬱金香(うこんこう)」といって腹痛の薬として売られていたことを玄奘は思い出しました。カシミールでは、このサフランを染料はや防虫剤としても使われていました。

この地のハルワン寺は、ナーガールジュナ(龍樹・りゅうじゅ/2世紀中頃〜3世紀中頃)が住んだ寺です。ナーガールジュナはインド最大の仏教学者で大乗仏教思想の礎を築いた人で、後世、大乗仏教の祖として尊ばれています。また、日本に伝わった漢訳経典の殆どを訳したクマラジーバ(鳩摩羅什・くまらじゅう/344〜413)は、少年時代にナーガールジュナの元で学びました。

クマラジーバはクチャ国の出身で、7才で母と共に出家し、9才でカシミールにきました。クチャ国が滅ぼされたあと、401年に長安に迎えられ、訳経に従事したのでした。

カシミールにお釈迦様が来られたことはなかったのですが、かつてここを統治していたカニシカ王は、毎日一人の僧から説法を聞くことを日課としていました。しかし、僧によって諸説があったので迷うことがあり、周辺の典籍に通じた高僧を多数招き仏典の蒐集を行いました。そのため、カシミールには大勢の僧が勉学に集まることとなりました。

玄奘の名声は、この頃から広く知られるようになり、カニシカ王は盛大に玄奘を迎えました。玄奘は初めて象に乗って王宮に入り、国王の好意により助手の僧達と共に2年間、写経に専念したのでした。

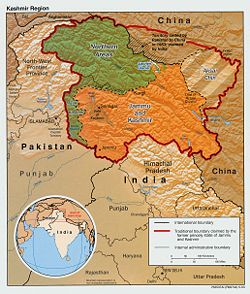

カシミール問題

カシミール地方の地図(赤枠内が旧カシミール藩王国の範囲。緑がパキスタン占領地、橙はインド占領地、斜線部は中国占領地、茶は1963年にパキスタンが中国へ割譲した地域)

イギリス植民地統治下のインドでは、国内の様々な地域に大小無数に散在する藩王国をイギリスが間接的に統治していた。 1947年8月、それまでイギリス植民地のインド帝国として一つのまとまりだった広大な地域が、植民地独立を契機に、ヒンドゥー教徒が多数派であるが多民族・多宗教の国是(ガンディーの「一民族論」)を掲げるインドと、イスラム教徒は別個の民族と見なすジンナーらの「ニ民族論」に基づきイスラム教を国教とするパキスタンとの大きく2つの国家に分裂した。

インド、パキスタンが分離独立したことで、それぞれ藩王国はいずれかの側に帰属することを迫られていた。しかし、カシミール藩王は自身がヒンドゥー教徒、対して住民の80%はムスリムという微妙な立場にあり、独立を考えていた。パキスタンが武力介入してきたことで、カシミール藩王はインドへの帰属を表明し、インド政府に派兵を求めた。これが第一次印パ戦争の発端である。以後、第三次まで争っている。

この地域についてはパキスタンとインドが領有を主張し、これまで大小の軍事衝突(カシミール紛争)を繰り返してきた。現在は、ほぼ中間付近に停戦ラインが引かれている。日本の学校教育用地図帳では、パキスタンから中国へ割譲された地域を除き、中印パ三国の主張するすべての地域を所属未定とし、実効支配線(停戦ライン)のみ描く手法がとられている。

また、カシミール問題と言うときには、インド管理地域内でのムスリムの集団による分離独立運動も指すことがある。