◆龍泰寺

◆龍泰寺物外は寛政7年、松山藩士・三木平太夫信茂の長男に生まれました(幼名を吉次郎)。幼少より骨格逞しく並はずれた怪力の持ち主で、5歳の時に悪童数人と喧嘩して一人を死なせ、その菩提を弔うため松山城下の「龍泰寺」に預けられました。

龍泰寺(御幸町一丁目)は曹洞宗の名刹です。本堂は昭和20年の松山空襲で焼けましたが、山門は焼け残って二百年以上前の姿を留めています。

(写真右:龍泰寺山門/本堂:平成20年再建)

◆手水鉢と太鼓橋

少年物外は龍泰寺における六年間、禅の修行と町の悪ガキ相手の喧嘩に明け暮れました。広島と大阪の寺に移ってからは剣術や槍術、鎖鎌、柔術などの武芸に熱中し、全国を行乞行脚しても禅と武術の修行を怠らず、禅道剣術で名をはせました。

龍泰寺の境内には物外が幼い頃動かして遊んだという、重さ1トン余の花崗岩の手水鉢保存されています。怪力無双のげんこつ和尚を偲んで、恐らく後世の人が作った伝説でしょう。

ちょっと話がそれますが、龍泰寺の参道入り口の御幸川(みゆきがわ)に、珍しい石の太鼓橋が架かっています。

松山城主加藤嘉明が朝鮮から連れ帰った石工に作らせた石橋の一つだそうで、貴重な文化財だと思います。然し、橋の上がコンクリートで固められており、全体が見えないのは残念なことです。

◆倒幕に奔走

さて、物外は35歳で尾道の曹洞宗・済法寺(さいほうじ)の住職となり、禅と武術の道場を開いて多くの後進を育てました。

そして文久3年に69歳で上洛し、薩摩や土佐の諸侯はじめ勤王志士たちと交わり、薩長連合の策を講じたり、幕府による長州征伐の中止を孝明天皇に直訴するなど、討幕運動に奔走しました。真偽は別として、新撰組の近藤勇と闘って勝ったとの話も伝わっています。

大和尚(だいおしょう)の物外が波瀾の人生を終えたのは、明治維新より11ヶ月前の慶応3年、73歳の時でした。

◆西龍寺(写真左:県総合社会福祉会館の東隣り)

◆西龍寺(写真左:県総合社会福祉会館の東隣り)ところで、物外の父・三木平太夫は武田信玄九代の孫という説があります。だから物外は武田物外とも呼ばれました。その物外の父親の墓は持田町三丁目の「西龍寺」(曹洞宗)にあります。

西龍寺には面白いことに、鼠小僧の墓もあります。江戸の義賊の墓を誰がこの寺に建てたのか、明治時代の建立らしいのですが、ご住職も詳しくは知らないそうです。

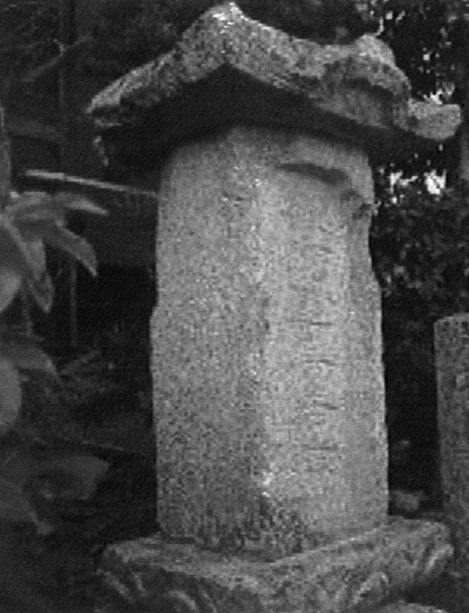

墓石は高さ50?ほどで、正面には「教覺速善居士」、左側面には「俗名 鼠小僧治良吉」、右側面には「天保二年八月十二日罪死」と刻まれています。

ただ、名前が芝居や小説の「次郎吉」とは違っています。因みに東京の本所(ほんじょ)回向院(えこういん)にある墓石には、これも微妙に違って「次良吉」とあるそうです。それに、没年は天保2年ではなく、3年が通説のようです。

左:物外の父の墓 右:鼠小僧の墓(俗名 鼠小僧治良吉)

◆不遷流柔術

さて、もう一度物外に話を戻します。

物外不遷が編み出した武術は現在に脈々と生きています。例えば、物外を流祖とする不遷流(ふせんりゅう)柔術は今も岡山県津山市で継承されています。

また、広島県尾道市には物外を顕彰する不遷会があり、毎年11月の第2日曜日には物外大和尚の遺徳を偲ぶ「げんこつ茶会」を済法寺で催しています(今年は14日)。

◆望郷の思い

◆望郷の思い物外は武術のほかに三味線や書道、また和歌や俳諧にも堪能したので、尾道市の千光寺公園「文学のこみち」には句碑が建てられています。

あれは伊予 こちらは備後 春の風

長い年月を他郷で過ごした物外の、生まれ故郷松山への望郷の思いが伝わってきます。

(写真右:物外の句碑「尾道市の文学のこみち」/写真:上田雄介)

(文と写真 弘岡寧彦)