孔雀は仏像や仏殿の荘厳に多く取り入れられている鳥でインドの国鳥でもあります。羽を広げたときの美しさから、日本ではその意匠が愛でられてきた孔雀ですが、インドではむしろ益鳥としての役割が尊ばれてきました。熱帯インドでは毒蛇が多く、物陰に潜んでいて一瞬にして噛まれたら最後、忽ち命を落としてしまいます。毒蛇に対する恐怖は、我々日本人の想像をはるかに超えています。孔雀はその毒蛇を食べてくれる鳥として、早くから神格化されていました。インド史上初の統一国家は、BC317年前

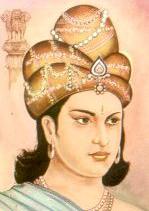

孔雀は仏像や仏殿の荘厳に多く取り入れられている鳥でインドの国鳥でもあります。羽を広げたときの美しさから、日本ではその意匠が愛でられてきた孔雀ですが、インドではむしろ益鳥としての役割が尊ばれてきました。熱帯インドでは毒蛇が多く、物陰に潜んでいて一瞬にして噛まれたら最後、忽ち命を落としてしまいます。毒蛇に対する恐怖は、我々日本人の想像をはるかに超えています。孔雀はその毒蛇を食べてくれる鳥として、早くから神格化されていました。インド史上初の統一国家は、BC317年前 後にチャンドラグプタ(Chandraguputa)が建国したマウリア王朝(Maurya/都はパータリプトラpataliputra 現在のビハール州都パトナにあたる。)で、この王朝は孔雀王朝とも呼ばれました。仏教の庇護者としても有名な、名君アショーカ王(Asokah 漢訳音写:阿育王 在位:BC268年頃〜同232年頃)は、この王朝の第三代の王でこの時に全盛期を迎えます。因みに仏教美術が制作され始めたのは、アショーカ王の時代からとされています。

後にチャンドラグプタ(Chandraguputa)が建国したマウリア王朝(Maurya/都はパータリプトラpataliputra 現在のビハール州都パトナにあたる。)で、この王朝は孔雀王朝とも呼ばれました。仏教の庇護者としても有名な、名君アショーカ王(Asokah 漢訳音写:阿育王 在位:BC268年頃〜同232年頃)は、この王朝の第三代の王でこの時に全盛期を迎えます。因みに仏教美術が制作され始めたのは、アショーカ王の時代からとされています。孔雀に対する信仰が日本に伝わったのは七世紀頃と言われていますが、それ以前の推古天皇の508年、新羅の王が朝廷に孔雀を献上したという記録が残っています。奈良・平安時代になると雨乞いにも登場するようになりました。「明王」は大日如来の命を奉じ、怒りの相を表し、悪魔を降伏(ごうぶく)して仏法を守護する諸尊であることから、その仏像は恐ろしい形相をしたものが多いのですが、それに反して孔雀明王という仏像はとても優しい表情をしています。元来は「明王」でなかったのが、中国を経て日本に伝来する段階で誤って伝承されたためといわ

れています。孔雀明王の仏像は、快慶の作による木像坐像が金剛峰寺にありますが、他には極めて少なく、仁和寺に絹本(けんぽん)着色を始めとし、画像が多くの寺院に安坐しています。一説には釈迦如来と同体であるといわれ、また一説には明王ではなく菩薩であるともいわれています。何れにせよ9世紀以降、密教教理の確率と共に多くの明王像が制作される遙か以前に、密教的な仏像が普及していた事はとても興味深いところです。

れています。孔雀明王の仏像は、快慶の作による木像坐像が金剛峰寺にありますが、他には極めて少なく、仁和寺に絹本(けんぽん)着色を始めとし、画像が多くの寺院に安坐しています。一説には釈迦如来と同体であるといわれ、また一説には明王ではなく菩薩であるともいわれています。何れにせよ9世紀以降、密教教理の確率と共に多くの明王像が制作される遙か以前に、密教的な仏像が普及していた事はとても興味深いところです。さて、孔雀に乗る仏神がいらっしゃることをご存知でしょうか? それは「倶摩羅天(くらまらてん/Kumara)」です。お釈迦様がお亡くなりになった時、捷疾鬼(しょうしつき/足がとても速く、素早い鬼。)が仏牙舎利(ぶつげしゃり/お釈迦様の歯の遺骨)を強奪して逃げたのを、須弥山(しゅみせん/古代インドの世界観が仏教に取り入れられたもので、世界の中心にそびえるという高山。)上空三十三天(須弥山頂上上空の神々が住んでいる場所をさす)まで追いかけて奪回したという話で有名な仏神で、韋駄天と同体とされています。孔雀の尾羽が光背になっていて、それがとても美しい仏さまです。

(写真 上:アショーカ王 中:ヴァイシャリーのアショーカ王柱 下:孔雀明王像)